Bayangkan sebuah dunia di mana malam-malam gelap tanpa cahaya lampu kota, jalanan becek tanpa saluran pembuangan, dan masyarakat hidup dalam ketakutan pada wabah yang datang tanpa peringatan. Itulah gambaran Eropa pada Abad Pertengahan, era yang oleh sejarawan dijuluki Dark Ages. Saat itu, kemajuan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan teknologi di Benua Biru nyaris stagnan. Bahkan, dokter-dokter yang mencoba mencari pengobatan alternatif bisa dituduh penyihir dan dihukum mati.

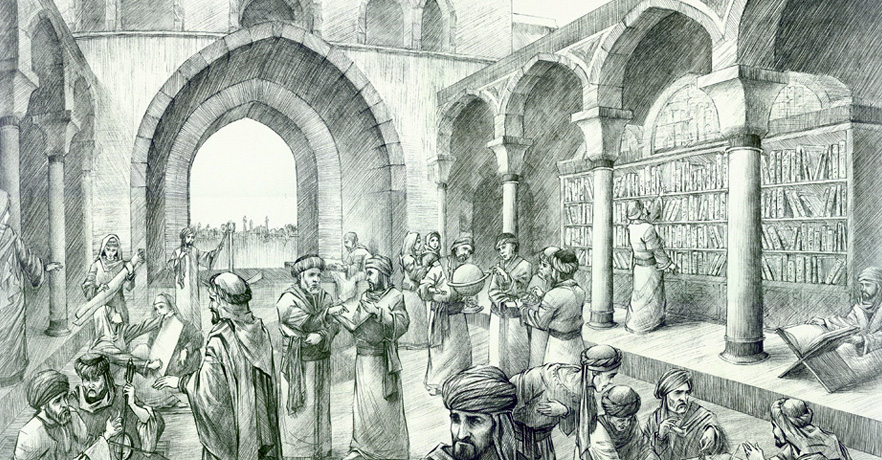

Namun, di sisi lain dunia, peradaban Islam justru mencapai puncak kejayaan. Dari Baghdad, Kairo, Cordoba hingga Damaskus, berdiri kota-kota megah yang tak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dunia.

1. Peradaban Islam

Pada abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam mengalami apa yang disebut sejarawan sebagai Islamic Golden Age. Di masa itu, sains, kedokteran, astronomi, matematika, hingga filsafat berkembang pesat. Para ilmuwan Muslim tak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, Romawi, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab, tetapi juga memperluas teori dan penemuan-penemuan tersebut.

Pada abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam mengalami apa yang disebut sejarawan sebagai Islamic Golden Age. Di masa itu, sains, kedokteran, astronomi, matematika, hingga filsafat berkembang pesat. Para ilmuwan Muslim tak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, Romawi, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab, tetapi juga memperluas teori dan penemuan-penemuan tersebut.

sumber: islamicity.org

sumber: neptuneprime.com.ng

Lebih dari sekadar teori, hasil-hasil pemikiran mereka juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah sakit dengan sistem karantina, apotek, hingga layanan kesehatan gratis untuk masyarakat umum sudah ada di kota-kota besar dunia Islam, jauh sebelum Eropa mengenalnya.

Di waktu yang sama, Eropa masih berkutat dengan mitos medis, seperti menyembuhkan penyakit dengan doa dan ramuan tak berdasar. Sanitasi kota pun sangat buruk, dengan kotoran manusia dibuang ke jalanan atau sungai tanpa pengolahan. Di dunia Islam, sebaliknya, sudah dibangun saluran air bersih, toilet umum, dan pemandian yang menjadi pusat interaksi sosial sekaligus bagian penting dari kesehatan publik.

Perbedaan mencolok ini tak hanya soal fasilitas dan teknologi, tetapi juga cara pandang terhadap ilmu pengetahuan. Di dunia Islam, mencari ilmu dianggap ibadah dan kewajiban setiap Muslim. Sementara di Eropa, pada masa itu, banyak gagasan ilmiah dianggap bertentangan dengan ajaran gereja dan bisa berujung pada hukuman.

Singkatnya, saat Eropa masih tenggelam dalam ketakutan dan tahayul, dunia Islam telah melesat jauh di bidang sains, kedokteran, teknologi, dan pemikiran. Sebuah periode yang hingga kini masih menjadi fondasi bagi banyak ilmu pengetahuan modern.

2. Kontras Antara Dunia Islam dan Eropa

Salah satu indikator kemajuan sebuah peradaban bisa dilihat dari bagaimana mereka mengelola sanitasi dan kesehatan masyarakat. Dan di sinilah perbedaan mencolok antara dunia Islam dan Eropa Abad Pertengahan begitu nyata.

Di kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo, sistem sanitasi sudah terstruktur rapi. Mereka memiliki saluran air bersih, pembuangan limbah, dan septic tank sederhana. Tidak hanya untuk kalangan istana atau orang kaya, tapi tersedia pula toilet umum dan pemandian umum (hammam) yang bisa diakses oleh masyarakat biasa. Mandi sehari dua kali bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya kebersihan lahir dan batin.

sumber: artofwayfaring.com

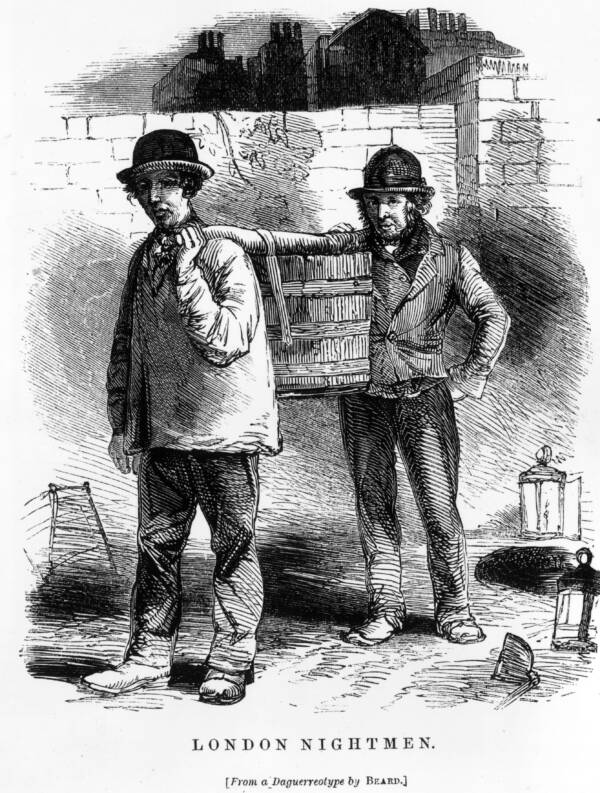

Sementara itu di Eropa, situasinya benar-benar berbeda. Kebanyakan rumah tidak memiliki toilet. Kotoran manusia dibuang begitu saja ke jalan-jalan kota atau selokan terbuka. Di Inggris, bahkan ada profesi khusus bernama “gong farmer”, yaitu orang yang bertugas menguras lubang pembuangan kotoran di malam hari, lalu membuangnya ke sungai atau ladang. Tidak heran, kota-kota seperti London dan Paris pada masa itu dipenuhi bau busuk yang menyengat dan jadi sumber penyakit.

sumber: allthatsinteresting.com

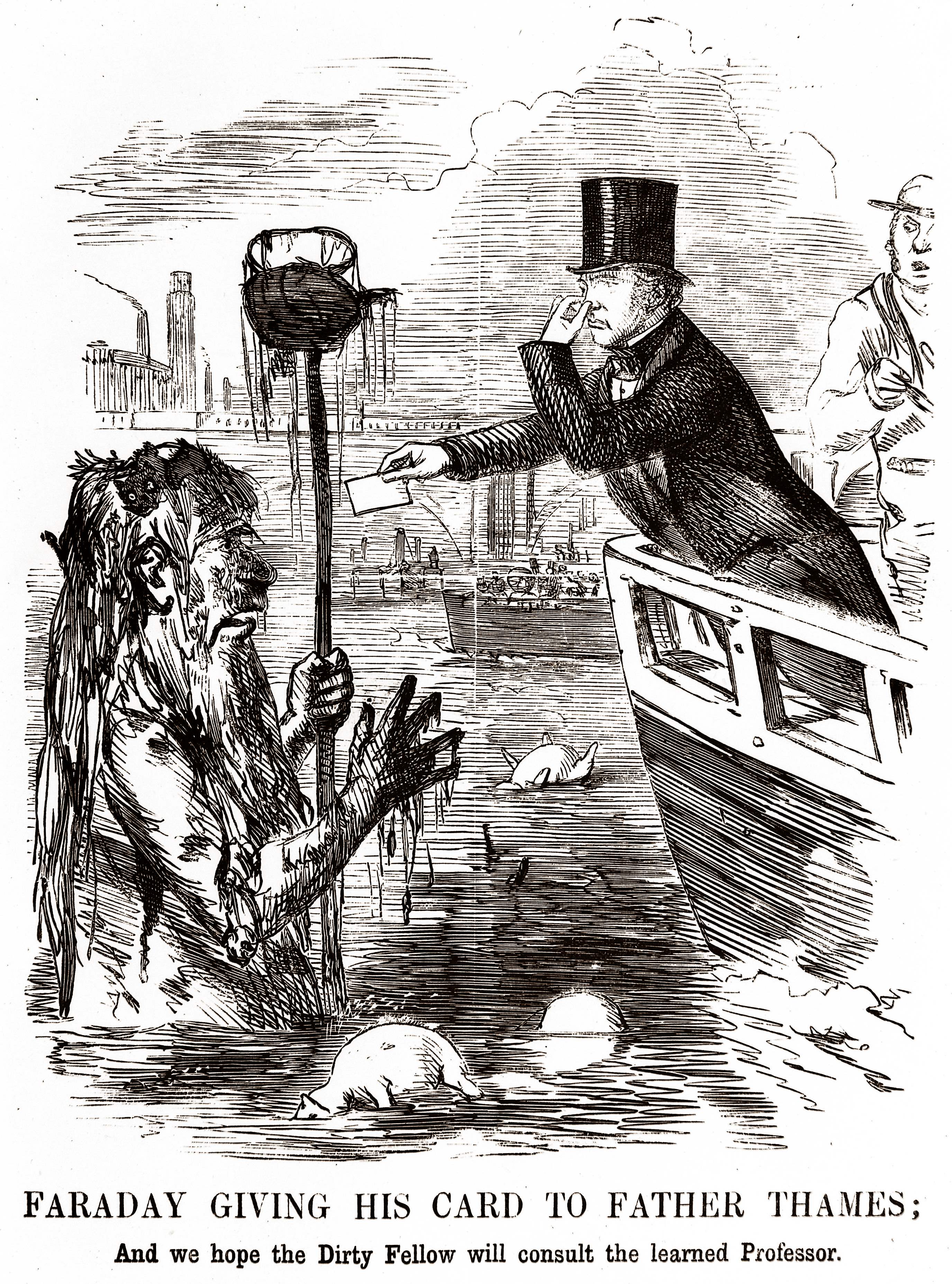

Fenomena Great Stink yang terjadi di London tahun 1858 menjadi contoh nyata betapa buruknya pengelolaan sanitasi Eropa. Ketika musim panas tiba, limbah kotoran yang menggenang di Sungai Thames membusuk di bawah panas matahari. Bau busuknya begitu luar biasa hingga membuat aktivitas pemerintahan di Gedung Parlemen terganggu. Bahkan, Perdana Menteri Inggris saat itu, Benjamin Disraeli, sampai harus keluar dari ruangan karena tak kuat menahan baunya. Situasi ini akhirnya memaksa pemerintah membangun sistem pembuangan limbah modern pertama di London — sesuatu yang sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di peradaban Islam berabad-abad sebelumnya.

sumber: historic-uk.com

Selain sanitasi, dunia Islam juga unggul dalam sistem kesehatan. Rumah sakit atau bimaristan di Baghdad dan Kairo tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga memiliki ruang isolasi untuk pasien menular, ruang bedah, hingga apotek. Beberapa di antaranya bahkan menyediakan perawatan gratis untuk masyarakat miskin. Semua itu berjalan di saat Eropa masih mempercayai bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau dosa, dan lebih mengandalkan pengusiran setan ketimbang pengobatan medis.

sumber: en.yabiladi.com

Ironisnya, orang-orang Eropa pada akhirnya belajar banyak dari sistem kebersihan dan kesehatan dunia Islam. Saat tentara-tentara Salib kembali dari Timur Tengah, mereka membawa pengetahuan baru tentang mandi, kebersihan, dan pengobatan. Sebagian budaya ini perlahan masuk ke Eropa, meskipun butuh waktu berabad-abad sebelum diterapkan secara luas.

Singkat kata, saat dunia Islam menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup dan spiritualitas, Eropa masih berkubang dalam ketidaktahuan dan mitos kesehatan yang salah kaprah. Baru setelah berbagai tragedi wabah dan bencana sanitasi — termasuk Great Stink — mereka mulai mengejar ketertinggalan.

3. Kemunduran Dunia Islam dan Kebangkitan Eropa

Di balik kisah gemilang dunia Islam yang memimpin peradaban selama berabad-abad, tersimpan pula babak kelam yang secara perlahan membuatnya kehilangan taji. Ironisnya, saat cahaya ilmu pengetahuan meredup di negeri-negeri Muslim, Eropa yang dulunya tertinggal mulai menyusun langkah menuju kebangkitan.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Setelah memasuki abad ke-13, beberapa faktor internal mulai menggoyahkan kejayaan dunia Islam. Salah satunya adalah konflik politik berkepanjangan antar kerajaan dan dinasti, yang membuat fokus terhadap ilmu pengetahuan mulai memudar.

Tak hanya itu, serangan besar dari bangsa Mongol pada tahun 1258 yang menghancurkan Baghdad menjadi pukulan telak bagi peradaban Islam. Perpustakaan Baitul Hikmah dibakar, ribuan manuskrip langka dihanyutkan ke Sungai Tigris hingga konon air sungai itu berubah warna karena tinta buku yang larut. Pusat ilmu pengetahuan dunia itu lenyap dalam semalam.

sumber: reddit.com

Seiring waktu, muncul pula gejala stagnasi intelektual. Semangat untuk melakukan inovasi mulai tergantikan dengan kecenderungan konservatif. Buku-buku klasik mulai dianggap cukup, dan kritik terhadap pemikiran lama dipandang sebagai ancaman terhadap agama. Perdebatan filosofis yang dulu hidup akhirnya dibungkam. Hal ini membuat perkembangan ilmu berhenti dan sekadar mengulang apa yang sudah ada.

Di saat dunia Islam dilanda konflik dan stagnasi, Eropa justru mulai membangkitkan rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Salah satu momen penting terjadi saat Perang Salib. Meskipun perang itu bermuatan agama, para prajurit dan bangsawan Eropa yang kembali dari Timur membawa lebih dari sekadar cerita pertempuran — mereka membawa buku, pengetahuan medis, arsitektur, hingga seni.

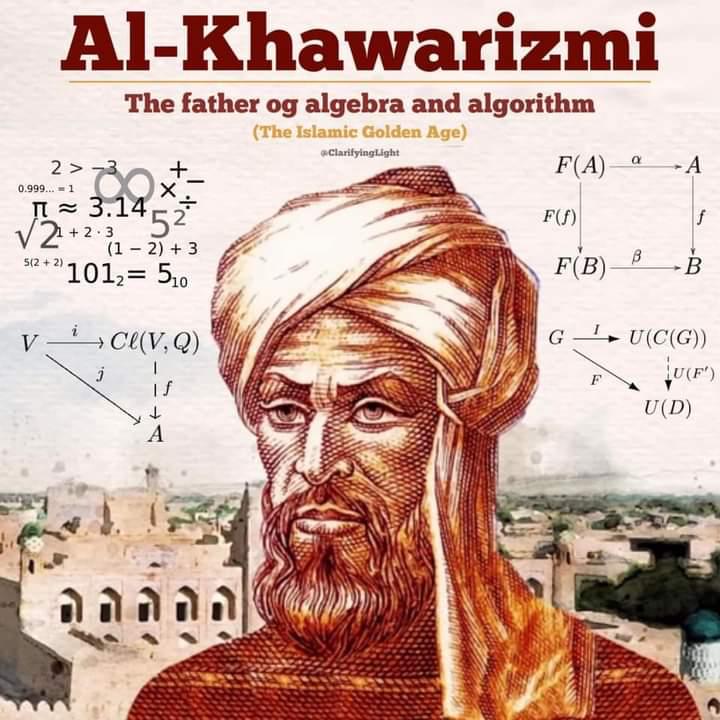

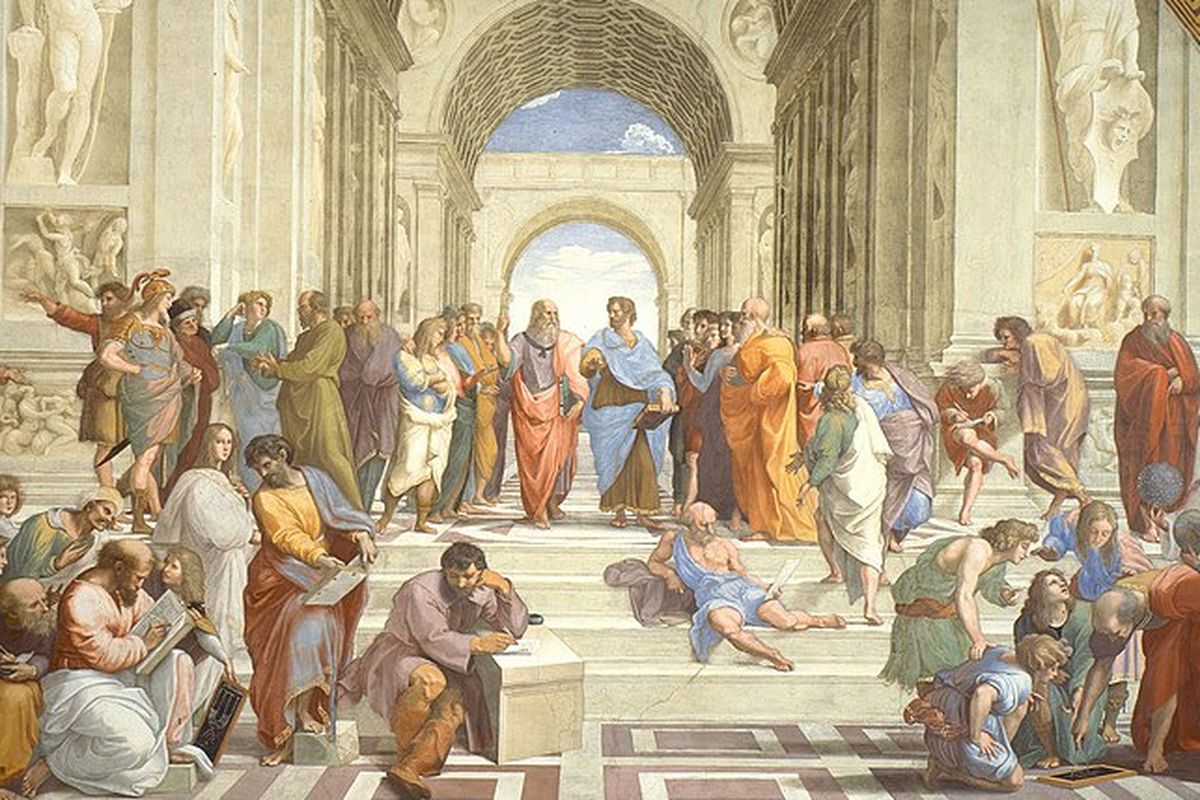

Kemudian pada abad ke-12 dan 13, berlangsunglah gerakan penerjemahan besar-besaran di wilayah Spanyol Islam (Al-Andalus) dan Sisilia. Karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat-pusat studi seperti Toledo School of Translators. Buku-buku karya Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, hingga Al-Haytham menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa.

Proses ini menyalakan api intelektual yang lama padam di Benua Biru. Dari sinilah benih-benih Renaisans mulai tumbuh. Perlahan, pemikiran rasional, penemuan ilmiah, dan seni kembali dihargai di Eropa.

sumber: internasional.kompas.com

Ketika Eropa mulai membangun universitas-universitas modern, laboratorium, dan institusi penelitian, dunia Islam justru tenggelam dalam konflik dinasti, penjajahan, dan penutupan diri terhadap pemikiran baru. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhirnya Eropa mengambil alih posisi sebagai pusat peradaban dunia.

Singkatnya, kebangkitan Eropa bukanlah hasil dari kehampaan, tapi dari warisan ilmu yang dahulu berasal dari dunia Islam. Ironi sejarah ini menjadi pengingat bahwa peradaban bisa runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena kehilangan semangat untuk terus belajar dan berinovasi.

4. Jalan Menuju Revolusi Industri

Begitu Eropa berhasil menghidupkan kembali gairah intelektual lewat gerakan Renaisans, babak baru dalam sejarah peradaban manusia pun dimulai. Jika sebelumnya ilmu pengetahuan hanya sebatas teori dalam buku-buku filsafat dan manuskrip, kali ini pengetahuan mulai diterapkan dalam berbagai bentuk nyata yang bisa dinikmati masyarakat.

Renaisans yang berlangsung sejak abad ke-14 hingga ke-17 bukan hanya soal seni dan budaya, tapi juga tentang membebaskan pikiran manusia dari belenggu dogma lama. Para pemikir seperti Leonardo da Vinci, Copernicus, Galileo, dan Kepler berani mempertanyakan pemahaman yang selama ini diterima tanpa bantahan.

Lebih menarik lagi, banyak dari teori ilmiah yang dikembangkan saat itu berasal dari hasil pembacaan ulang atas karya-karya ilmuwan Muslim. Misalnya, Copernicus terinspirasi dari teori peredaran planet karya Al-Tusi dan Ibn Shatir. Bahkan, metode eksperimen ilmiah yang digagas oleh Al-Haytham menjadi dasar bagi Galileo dan ilmuwan Barat berikutnya.

Puncaknya terjadi di abad ke-18 ketika Revolusi Industri meletus di Inggris. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Mesin uap, alat tenun otomatis, hingga kereta api menjadi simbol zaman baru di mana produksi massal dan transportasi jarak jauh menjadi mungkin.

sumber: historyextra.com

Perkembangan ini tak terjadi secara instan. Eropa sebelumnya telah membangun fondasi penting berupa universitas, akademi, dan lembaga riset. Institusi seperti Royal Society di Inggris atau Académie des Sciences di Prancis menjadi pusat diskusi ilmiah, percobaan, dan penemuan teknologi.

Kebiasaan membaca, meneliti, dan mengembangkan teori — yang dulu dianggap berbahaya atau dilarang di Eropa Abad Pertengahan — kini menjadi bagian dari budaya baru yang mendorong inovasi. Bahkan, ilmu pengetahuan bukan lagi monopoli kalangan gereja atau bangsawan, tapi mulai diakses oleh masyarakat luas.

Proses panjang itu akhirnya bermuara pada lahirnya era teknologi informasi dan industri digital di abad ke-20 dan 21. Raksasa-raksasa seperti Microsoft, Apple, NVIDIA, Tesla, hingga Google berdiri di atas warisan panjang pengetahuan yang telah dibangun selama berabad-abad.

Silicon Valley

sumber: cnbcindonesia.com

Ambil contoh Tesla, perusahaan yang merintis mobil listrik canggih berbasis kecerdasan buatan — sesuatu yang mustahil terwujud tanpa penemuan listrik oleh Michael Faraday di abad ke-19 atau konsep mesin otomatis di era Revolusi Industri. NVIDIA, yang kini memimpin pengembangan chip grafis dan AI, juga berdiri di atas fondasi teknologi komputasi yang dikembangkan sejak masa perang dunia hingga era komputer personal.

Semua itu berawal dari satu hal: keberanian manusia untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh peradaban Islam di masa keemasannya — namun kemudian diambil alih dan dikembangkan oleh Eropa.

5. Cermin Masa Dark Age Eropa

Di tengah kemajuan teknologi dunia, Indonesia justru menunjukkan gejala-gejala stagnasi intelektual yang dulu pernah dialami Eropa pada Abad Kegelapan. Ironisnya, di era informasi yang serba terbuka ini, sebagian masyarakat justru lebih mudah percaya kabar bohong, takhayul, dan asumsi yang tak berbasis fakta.

Indonesia kerap menempati peringkat bawah dalam survei minat baca dunia. Padahal, peradaban hanya bisa maju kalau masyarakatnya punya budaya membaca dan berpikir kritis. Alih-alih buku atau jurnal ilmiah, yang lebih laku justru berita hoaks, ramalan, cek khodam dan kisah mistis yang viral di media sosial. Situasi ini persis seperti Eropa abad ke-12–13, saat buku-buku dibakar dan pengetahuan dianggap berbahaya.

Contoh perilaku primitif lainnya adalah Membakar sampah sembarangan masih jadi kebiasaan rutin di banyak wilayah, tanpa peduli dampak kesehatan dan lingkungan. Padahal, konsep sanitasi modern sudah berkembang sejak zaman Islam klasik dan Eropa abad ke-19 saat menghadapi Great Stink. Tapi Indonesia seakan lupa belajar. Limbah dibuang ke sungai, udara tercemar asap pembakaran liar, dan penyakit mudah merebak.

sumber: mtlb.co.id

Seperti Eropa sebelum era medis modern, sebagian masyarakat Indonesia masih mengaitkan penyakit dengan sihir, guna-guna, atau karma. Bukannya ke dokter, malah ke dukun. Praktik pengobatan alternatif tanpa dasar ilmiah masih merajalela, bahkan seringkali lebih dipercaya ketimbang rumah sakit.

Fenomena lain yang mirip dengan Abad Pertengahan Eropa adalah kecenderungan mengaitkan semua kejadian dengan tafsir agama. Bencana dianggap azab, kemajuan teknologi dibilang bagian dari akhir zaman, dan sains sering dipersepsikan bertentangan dengan keyakinan. Padahal, peradaban Islam klasik justru bisa maju karena sains dan agama berjalan beriringan.

Jika terus dibiarkan, Indonesia bisa bernasib seperti Eropa sebelum Renaisans: terpuruk dalam kemiskinan intelektual, mudah diadu domba, dan tertinggal jauh dari negara-negara maju yang berpacu di bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Sejarah sudah memberikan pelajaran. Eropa bangkit setelah membebaskan diri dari dogma kaku dan mulai membuka diri terhadap ilmu pengetahuan. Dunia Islam dulu pun pernah memimpin dunia karena hal yang sama. Kini, Indonesia punya dua pilihan: ikut berlari atau kembali ke Abad Kegelapan versi lokal.

0 Komentar