Di negeri yang katanya demokratis ini, suara tidak selalu berarti bicara. Justru ketika mereka yang biasa lantang tak lagi muncul di layar kaca, sebagian penguasa buru-buru menepuk dada dan berkata, “Lihat, mereka sudah diam.” Seolah diamnya seseorang adalah bukti bahwa negara sedang baik-baik saja.

Mereka lupa, diam tak selalu tanda setuju. Kadang diam adalah strategi. Kadang diam adalah bentuk kelelahan dari berbicara di ruang yang tak lagi mendengar. Dan yang lebih sering: diam itu cuma ilusi, dibentuk oleh pihak-pihak yang ingin kita percaya bahwa tidak ada lagi perlawanan. Bahwa kritik telah usai.

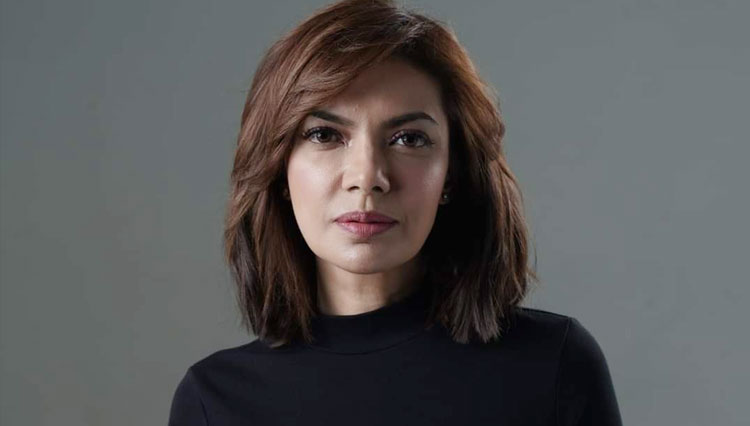

Ketika Ferry Irwandi atau Najwa Shihab tak lagi tampil di media mainstream, narasi “mereka sudah berhenti bersuara” mulai digemakan. Sebuah kebohongan halus yang menyusup ke benak publik. Pemerintah (dan para loyalisnya) dengan tenang mengklaim sunyi sebagai kemenangan. Padahal, suara-suara itu belum mati—hanya dipindahkan ke ruang-ruang yang tak bisa mereka kendalikan.

sumber: yoona.id

Ini bukan soal mereka diam. Ini soal siapa yang mematikan mikrofon.

1. Suara yang Tak Lagi Ditayangkan

Dulu, layar kaca adalah panggung utama para pemikir kritis. Setiap malam, rakyat bisa menyimak perdebatan tajam, kritik membangun, atau bahkan sindiran pedas dari para jurnalis independen dan akademisi. Tapi kini, ruang-ruang itu sunyi. Bukan karena para pengkritik bungkam, tapi karena kamera sudah dialihkan ke tempat lain—ke acara masak, sinetron politik, atau debat palsu penuh basa-basi.

Media arus utama perlahan berubah fungsi: dari penjaga demokrasi menjadi pengatur narasi. Tidak lagi mempertanyakan kekuasaan, tapi justru menjadi bagian darinya. Tokoh-tokoh yang dulu diberi tempat kini dianggap mengganggu stabilitas. Maka hilanglah mereka dari layar, bukan karena mereka tak bersuara, tapi karena tidak lagi "layak tayang".

Dan publik pun mulai percaya: jika tidak muncul di TV, berarti tidak penting. Jika tidak dibahas di talkshow populer, berarti tidak relevan. Ini jebakan visual yang mematikan: seolah apa yang tidak terlihat memang benar-benar tidak ada.

Padahal suara-suara itu masih ada—nyaring dan lantang. Hanya saja, saluran penyampaiannya diputus. Mikrofon mereka tidak dimatikan oleh diri mereka sendiri, tapi oleh sistem yang tidak nyaman dengan kritik.

Dalam dunia yang dikuasai citra, ketidakhadiran di layar sering disamakan dengan ketidakpedulian. Padahal, yang benar-benar tidak peduli justru yang sibuk mengatur tayangan.

2. Platform Alternatif

Ketika mikrofon di studio dibungkam dan kamera televisi berpaling, para pengkritik tak serta-merta membisu. Mereka hanya pindah panggung—dari layar kaca ke layar ponsel, dari koridor redaksi ke kanal digital yang lebih bebas namun lebih sepi.

Di sinilah lahir generasi pengkritik diaspora, mereka yang memilih berbicara lewat YouTube, podcast, newsletter independen, hingga ruang Twitter Space yang hanya bisa diakses oleh mereka yang cukup penasaran untuk mencari. Ferry Irwandi tak lagi muncul di berita malam, tapi komentarnya meledak di media sosial. Najwa Shihab mungkin tak seintens dulu di prime time, tapi lewat Narasi dan kanal pribadi, ia terus mengedarkan bahan bakar bagi nalar yang nyaris padam.

Ferry Irwandi

sumber: youtube.com

Ironisnya, justru di platform-platform itulah kebenaran bisa disampaikan lebih jujur. Tak ada sensor sponsor, tak ada ikatan dengan pemilik media yang punya agenda politik, dan tak ada produser yang takut ditegur. Hanya ada suara dan keberanian.

Namun, ruang ini bukan tanpa tantangan. Di tengah banjir konten hiburan, algoritma sering meminggirkan apa yang penting demi apa yang lucu. Maka kebenaran di sini tak lagi berteriak—ia berbisik. Dan hanya mereka yang telinganya belum tumpul yang bisa menangkapnya.

Media alternatif bukan tempat pelarian. Ia kini adalah medan pertempuran baru. Tempat di mana suara tetap hidup, meski tak lagi diundang untuk disorot.

3. Masyarakat yang Dicandui Validasi Mayoritas

Di zaman ini, kebenaran sering kali kalah oleh popularitas. Banyak orang tak lagi mencari apa yang benar, tapi siapa yang mengatakannya—dan di mana ia ditayangkan. Ketika suara kritis tidak muncul di kanal televisi nasional atau tidak di-endorse oleh influencer besar, masyarakat dengan mudah menyimpulkan: “Ah, mungkin sudah tidak penting.”

Inilah candu validasi mayoritas. Sebuah pola pikir yang menaruh bobot kebenaran pada jumlah tontonan, bukan kedalaman isi. Semakin sering sesuatu ditayangkan, semakin dipercaya. Semakin jarang muncul, semakin diragukan. Maka ketika Najwa Shihab atau Ferry Irwandi tak muncul di prime time, sebagian publik pun goyah, seolah suara mereka ikut lenyap bersama jingle iklan.

Padahal kebenaran tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh ruang untuk hidup. Sayangnya, ruang itu kini dikuasai oleh mereka yang paham bahwa visual lebih ampuh dari nalar, dan bahwa pengulangan lebih kuat dari argumen.

Masyarakat yang candu pada validasi ini tak sadar sedang diajari untuk lupa. Lupa bahwa suara tak selalu menggelegar. Lupa bahwa yang sunyi bukan berarti setuju. Dan yang paling parah: lupa untuk mencari.

Ketika publik lebih percaya pada apa yang sering mereka lihat, mereka menjadi buta terhadap apa yang sengaja disembunyikan. Dan di situlah kekuasaan paling nyaman berdiri—di atas panggung kosong yang dianggap sudah cukup meriah.

4. Ironi Demokrasi

Di tengah sistem yang konon menjunjung kebebasan berekspresi, justru mereka yang masih berani bersuara kini harus ekstra hati-hati. Karena di negeri ini, semakin lantang seseorang berbicara, semakin cepat ia diberi label: provokator, penghasut, anti-pemerintah, bahkan antek asing. Ironis, bukan?

Mereka yang memilih diam dianggap bijak. Mereka yang menyuarakan keresahan dianggap berbahaya. Padahal justru suara-suara itulah penyeimbang demokrasi—pengingat bahwa kekuasaan ada batasnya, dan bahwa rakyat tak buta.

Kondisi ini menciptakan ruang publik yang ganjil: penuh bisik-bisik, tapi sepi debat terbuka. Orang-orang berpikir dua kali sebelum berbicara, takut dijerat UU yang lentur seperti karet tapi tajam seperti paku. Bahkan kritik berbasis data bisa diseret jadi ujaran kebencian, sementara kebohongan yang santun terus diberi panggung.

Maka tak heran jika banyak tokoh akhirnya memilih diam atau menyuarakan pendapat mereka dalam bentuk sindiran, satire, atau metafora. Bukan karena mereka tak tahu cara berteriak, tapi karena negara ini terlalu cepat tersinggung.

Begitulah demokrasi di era sensitivitas kekuasaan. Ia tetap disebut “hidup”, tapi napasnya pendek, dan suaranya harus dibisikkan pelan-pelan agar tidak dianggap mengguncang stabilitas.

Dan ketika yang bersuara dianggap bahaya, maka bisa jadi kita sedang hidup dalam sistem yang lebih takut pada kejujuran dibanding pada kebohongan.

0 Komentar